一、系统概述与核心要求

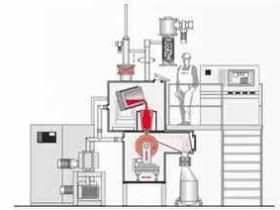

铝合金集中熔炼炉的温度监测与超温保护系统是确保设备安全运行、提高生产效率和产品质量的关键组成部分。该系统主要由温度传感器、信号传输线路、温度控制仪表、执行机构和超温保护装置等组成,共同实现对熔炼过程中温度的精确监测和有效控制。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

温度监测与超温保护系统的正常运行对铝合金熔炼至关重要:一方面,精确的温度控制是保证铝合金熔体质量的基础,温度过高会增加金属液的含气量及氧化损失,易形成冷隔晶,降低铸造模子寿命;温度过低会使金属液流动性变差,不利于补缩和排除夹渣。另一方面,有效的超温保护是防止设备损坏和安全事故的最后防线。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

根据工业实践经验,要确保温度监测与超温保护系统正常运行,需要从系统设计、设备选型、安装调试、日常维护、定期校准和应急处理等多个环节进行全面管理,形成闭环管理体系。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

1.1 系统基本构成与工作原理文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

典型的铝合金集中熔炼炉温度监测与超温保护系统主要包括以下几个部分:文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

温度测量系统:由温度传感器(如热电偶、热电阻)和信号转换模块组成,负责实时采集炉内温度数据。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

温度控制系统:包括温度控制仪表或PLC 控制器,对采集的温度信号进行处理,通过比较设定值与测量值,输出控制信号调节加热功率,实现温度的精确控制。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

加热执行系统:根据控制信号调节加热设备(如电阻丝、燃烧器等)的输出功率,实现温度的自动调节。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

超温保护系统:当温度超过安全阈值时,立即切断加热电源或燃料供应,并发出声光报警,防止设备损坏和安全事故。文章源自炬鼎热能科技(苏州)有限公司-https://www.judrl.com/4863.html

监控与数据记录系统:实时显示温度数据,记录温度变化曲线,提供历史数据查询和分析功能,为工艺优化和故障诊断提供依据。

1.2 系统性能指标与技术要求

一个良好的温度监测与超温保护系统应满足以下技术要求:

测量精度:温度测量误差应控制在±3℃以内,以确保温度控制的精确性。

控制精度:温度控制精度应达到±5℃,确保炉内温度均匀性,避免局部过热或过冷。

响应速度:系统对温度变化的响应时间应小于30 秒,以保证及时调整和控制。

可靠性:系统应具备长期稳定工作的能力,平均无故障工作时间(MTBF) 应大于 10000 小时。

安全性:系统应具备完善的超温保护功能,当温度超过安全阈值时,应能在2 秒内切断加热源,并发出声光报警。

可维护性:系统应便于安装、调试、维护和检修,关键部件应具有良好的互换性。

二、系统设计与设备选型的关键考量

2.1 温度传感器的选择与布置

温度传感器是温度监测系统的核心部件,其性能直接影响系统的测量精度和可靠性。选择温度传感器时,应考虑以下因素:

传感器类型选择:

热电偶:适用于高温测量,如 K 型热电偶 (镍铬 - 镍硅) 可测量 0~1000℃,B 型热电偶 (双铂铑) 可测量 500~1800℃,具有响应快、耐高温等特点。

热电阻:如铂电阻 (Pt100),测量精度高,稳定性好,适用于中低温测量,测量范围通常为 - 200℃至 650℃。

红外测温仪:非接触式测温,适用于无法直接接触的场合,如熔融金属表面温度测量,但受发射率影响较大。

传感器精度要求:

对于高精度控制场合,应选择 A 级精度的温度传感器,如 A 级 Pt100 的精度可达 ±(0.15 + 0.002×|t|)℃。

一般工业控制可选择 B 级精度传感器,如 B 级 Pt100 的精度为 ±(0.30 + 0.005×|t|)℃。

传感器安装与布置:

传感器应安装在能真实反映炉内温度的位置,避免靠近加热元件或炉壁等温度不均匀区域。

对于大型熔炉,应采用多点测温,在不同位置布置多个传感器,以监测炉内温度分布情况。

热电偶插入深度应足够,一般应大于热电偶直径的 15 倍,以确保测量准确性。

安装时应注意避免传感器受到机械损伤或化学腐蚀,必要时应加装保护套管。

2.2 温度控制仪表的选型与配置

温度控制仪表是温度控制系统的核心,其性能直接影响温度控制的精度和稳定性。选择温度控制仪表时,应考虑以下因素:

控制仪表类型选择:

智能 PID 控制器:具有 PID 控制算法,可实现精确的温度控制,适用于大多数工业场合。

PLC 控制系统:结合 PLC 和专用温度控制模块,可实现复杂的控制策略和多回路控制,适用于大型或复杂的温度控制系统。

工控机 + 组态软件:可实现图形化界面、数据记录、远程监控等功能,适用于对监控要求较高的场合。

控制算法要求:

应具备 PID 控制功能,且 PID 参数可调节,以适应不同的控制对象和控制要求。

对于高精度控制场合,应选择具有自适应 PID、模糊 PID 等高级控制算法的控制器,以提高控制精度和稳定性。

输入输出接口:

应具备与温度传感器匹配的输入接口,如热电偶、热电阻或标准信号输入。

应具备足够的输出接口,如继电器输出、固态继电器输出或 4-20mA 模拟量输出,以驱动加热设备。

应具备通信接口,如 RS485、RS232、以太网等,以便与上位机或其他设备进行通信。

2.3 超温保护装置的设计与配置

超温保护装置是温度监测与控制系统的重要组成部分,其作用是在温度超过安全阈值时,立即切断加热源,防止设备损坏和安全事故。设计超温保护装置时,应考虑以下因素:

保护方式选择:

硬件保护:独立于控制系统的超温保护装置,如机械式温度开关、电子式温度继电器等,具有可靠性高的特点。

软件保护:通过控制系统实现的超温保护功能,如在 PLC 或控制器中设置超温报警和保护功能,具有灵活性好的特点。

保护装置配置:

应采用 "双重保护" 设计,即同时采用硬件保护和软件保护,以提高系统的可靠性和安全性。

超温保护装置应独立于控制系统,即使控制系统出现故障,超温保护装置仍能正常工作。

超温保护装置应具有独立的温度传感器,避免与控制系统共用同一传感器,以防止传感器故障导致保护失效。

保护阈值设置:

超温保护阈值应根据工艺要求和设备安全限制合理设置,一般应设置在正常工作温度上限的 105%-110%。

应设置多级保护阈值,如一级报警阈值和二级保护阈值,一级报警阈值可设置在正常工作温度上限的 102%-105%,二级保护阈值设置在一级报警阈值的 102%-105%。

2.4 系统集成与优化设计

系统集成与优化设计是确保温度监测与超温保护系统正常运行的关键环节。在系统集成与优化设计时,应考虑以下因素:

系统架构设计:

应根据熔炉的规模、工艺要求和控制复杂度,选择合适的系统架构,如集中式控制系统或分布式控制系统。

系统应具备良好的可扩展性和可维护性,以便后续升级和改造。

信号传输与抗干扰设计:

温度信号传输应采用屏蔽电缆,避免与动力电缆并行敷设,以减少电磁干扰。

信号电缆应远离强电磁场源,如变压器、变频器等,必要时应采取屏蔽、接地等抗干扰措施。

采用差分输入方式,可有效抑制共模干扰,提高信号传输的可靠性。

冗余设计:

对于关键设备和重要场合,应采用冗余设计,如冗余温度传感器、冗余控制器等,以提高系统的可靠性和可用性。

重要信号应采用 "三取二" 或 "二取二" 等冗余表决方式,以防止单个传感器故障导致系统误动作。

系统校准与测试:

系统安装完成后,应进行全面的校准和测试,确保系统的测量精度和控制性能符合设计要求。

应进行模拟超温测试,验证超温保护功能的有效性和可靠性。

三、系统安装与调试的关键步骤

3.1 温度传感器的安装与校准

温度传感器的安装与校准是确保温度监测系统正常运行的基础。在安装与校准时,应注意以下几点:

传感器安装要求:

传感器应按照产品说明书的要求进行安装,确保安装位置正确,安装牢固。

热电偶或热电阻的接线应正确,极性不应接反,连接应牢固,避免松动或氧化。

保护套管应完好无损,与传感器之间应密封良好,防止金属液或炉渣进入保护套管内部。

安装完成后,应检查传感器的绝缘电阻,确保绝缘性能良好,一般应大于 10MΩ。

传感器校准方法:

比较法校准:使用高精度标准温度计作为参考标准,将被校准传感器与标准温度计置于同一温度环境中,比较两者的测量结果,计算误差。

水浴法校准:适用于低温传感器校准,将传感器浸入恒温水浴中,使用标准温度计作为参考,进行校准。

干井炉校准:适用于中高温传感器校准,使用干井炉提供标准温度环境,进行校准。

多点校准:在传感器的测量范围内选择多个校准点,一般不少于 3 个点,如量程下限、中点和上限,以确保整个测量范围内的准确性。

校准周期与记录:

新安装的传感器应进行全面校准,确保其性能符合要求。

正常使用中的传感器应定期校准,校准周期一般为 6-12 个月,对于高精度或重要场合,校准周期可缩短至 3 个月。

每次校准应做好记录,包括校准时间、校准点、测量值、误差、校准结论等信息,并存档备查。

3.2 温度控制仪表的安装与调试

温度控制仪表的安装与调试是确保温度控制系统正常运行的关键。在安装与调试时,应注意以下几点:

控制仪表安装要求:

控制仪表应安装在干燥、通风良好、温度适宜的环境中,避免安装在高温、潮湿或有腐蚀性气体的环境中。

安装位置应便于操作和维护,周围应留有足够的空间。

接线应按照产品说明书的要求进行,确保接线正确、牢固,避免松动或短路。

电源接线应符合电气安全标准,确保供电稳定可靠。

控制参数设置与优化:

PID 参数设置是温度控制的关键,应根据控制对象的特性和控制要求,合理设置 PID 参数。

PID 参数优化可采用经验法、临界比例度法、衰减曲线法等方法,通过试验确定最佳参数。

在实际应用中,可先设置一组初始参数,然后根据实际控制效果进行调整和优化,直至达到满意的控制效果。

控制系统调试:

系统调试前应进行全面检查,确保接线正确、电源正常、设备完好。

应进行手动控制测试,验证手动控制功能是否正常。

应进行自动控制测试,验证自动控制功能是否正常,控制精度是否符合要求。

应进行阶跃响应测试,观察系统的响应速度、超调量、稳态误差等性能指标,评估系统的控制性能。

应进行模拟故障测试,验证系统的故障诊断和保护功能是否正常。

3.3 超温保护装置的安装与测试

超温保护装置的安装与测试是确保系统安全运行的最后防线。在安装与测试时,应注意以下几点:

超温保护装置安装要求:

超温保护装置应独立于控制系统安装,确保即使控制系统出现故障,超温保护装置仍能正常工作。

超温保护装置的温度传感器应安装在能真实反映炉内温度的位置,避免与控制系统共用同一传感器。

超温保护装置的接线应独立,避免与控制系统的接线混淆,确保保护功能的独立性和可靠性。

保护阈值设置:

超温保护阈值应根据工艺要求和设备安全限制合理设置,一般应设置在正常工作温度上限的 105%-110%。

超温保护阈值设置应低于设备的安全极限温度,以确保设备安全。

保护阈值设置完成后,应进行记录并存档,以便后续检查和维护。

超温保护功能测试:

应进行模拟超温测试,验证超温保护功能是否正常,保护动作是否及时。

测试方法可采用模拟信号输入或实际温度升高的方式,使温度达到或超过保护阈值,观察保护装置是否动作。

测试过程中应记录保护动作的时间、温度值和保护装置的动作情况,确保保护功能符合设计要求。

测试完成后,应恢复系统正常状态,并做好测试记录。

3.4 系统整体调试与优化

系统整体调试与优化是确保温度监测与超温保护系统正常运行的最后环节。在系统整体调试与优化时,应注意以下几点:

系统联调:

系统联调前应进行全面检查,确保各设备安装正确、接线牢固、参数设置合理。

应按照系统设计要求,逐一检查各设备的功能是否正常,各设备之间的接口是否匹配,通信是否正常。

应进行系统功能测试,验证系统的各项功能是否符合设计要求,如温度显示、控制、报警、保护等功能。

系统性能测试:

应进行温度控制精度测试,验证系统的控制精度是否符合设计要求,一般应控制在 ±5℃以内。

应进行温度均匀性测试,对于大型熔炉,应测试炉内不同位置的温度差异,评估温度均匀性。

应进行系统响应时间测试,验证系统对温度变化的响应速度是否符合要求。

应进行长时间运行测试,验证系统的稳定性和可靠性。

系统优化:

根据系统调试和测试结果,对系统进行优化,如调整 PID 参数、优化传感器位置、改进控制策略等。

对于温度不均匀的情况,可考虑增加搅拌装置或调整加热元件布局,提高温度均匀性。

对于控制精度不满足要求的情况,可考虑采用更先进的控制算法或增加控制参数的调整。

系统优化后应进行再次测试,确保系统性能满足设计要求。

四、系统日常维护与定期检查

4.1 日常维护的主要内容与方法

日常维护是确保温度监测与超温保护系统长期稳定运行的基础。在日常维护中,应注意以下几点:

系统运行状态检查:

每天检查系统的运行状态,包括温度显示是否正常,控制是否稳定,有无报警或异常情况。

检查温度传感器的连接是否牢固,有无松动或氧化现象,如有应及时处理。

检查温度控制仪表的工作状态,包括显示是否正常,参数设置是否正确,有无异常报警。

检查加热设备的工作状态,如加热元件是否正常工作,加热功率是否稳定。

系统清洁与保养:

定期清洁温度传感器和保护套管,清除表面的灰尘、油污或金属氧化物,确保测量准确性。

清洁控制仪表和控制柜,清除内部灰尘,检查散热风扇是否正常工作,确保设备散热良好。

检查系统的接地是否良好,接地电阻是否符合要求,确保系统安全可靠运行。

异常情况处理:

发现温度显示异常或控制不稳定时,应及时检查温度传感器、控制仪表和加热设备,找出故障原因并及时处理。

发现超温报警或保护动作时,应立即查明原因,排除故障后才能恢复系统运行。

遇到无法处理的故障时,应及时联系专业维修人员进行维修,避免故障扩大。

运行记录与分析:

做好系统运行记录,包括温度数据、报警信息、操作记录等,为系统维护和故障诊断提供依据。

定期分析系统运行数据,评估系统性能变化趋势,及时发现潜在问题并采取预防措施。

根据运行记录和分析结果,优化系统运行参数和维护计划,提高系统运行效率和可靠性。

4.2 定期检查的关键项目与周期

定期检查是确保温度监测与超温保护系统长期稳定运行的重要手段。在定期检查中,应注意以下几点:

月度检查项目:

检查温度传感器的连接是否牢固,有无松动或氧化现象,必要时应重新紧固或更换。

检查温度控制仪表的参数设置是否正确,有无变化或丢失,必要时应重新设置或备份。

检查超温保护装置的工作状态,确保保护功能正常,阈值设置正确。

检查系统的接地电阻和绝缘电阻,确保符合安全要求。

清洁控制柜和设备表面,清除灰尘和油污。

季度检查项目:

检查温度传感器的测量准确性,必要时进行校准或更换。

检查温度控制仪表的控制性能,如 PID 参数是否需要调整,控制精度是否符合要求。

检查加热元件的工作状态,如加热元件是否老化或损坏,加热功率是否稳定。

检查系统的通信功能是否正常,数据传输是否稳定。

检查系统的报警和保护功能是否正常,必要时进行测试。

年度检查项目:

对温度传感器进行全面校准,确保测量准确性。

对温度控制仪表进行全面检查和测试,包括控制精度、响应时间等性能指标。

检查系统的所有接线是否牢固,有无老化或损坏现象,必要时应更换。

检查系统的接地系统是否可靠,接地电阻是否符合要求。

对系统进行全面清洁和保养,包括控制柜内部、设备表面和传感器等。

进行系统性能评估,根据评估结果制定下一年度的维护计划。

4.3 系统常见故障诊断与排除方法

温度监测与超温保护系统在运行过程中可能会出现各种故障,及时诊断和排除故障是确保系统正常运行的关键。以下是一些常见故障的诊断与排除方法:

温度显示异常:

故障现象:温度显示值与实际温度偏差较大或显示不稳定。

可能原因:温度传感器故障、接线松动或氧化、温度控制仪表故障、干扰影响等。

诊断方法:检查传感器连接是否牢固,有无松动或氧化;使用标准温度计测量实际温度,与显示值比较;检查传感器是否损坏,必要时更换传感器;检查系统是否受到干扰,如电磁干扰、接地不良等;检查温度控制仪表是否正常工作。

排除方法:紧固传感器连接,清除氧化层;更换损坏的传感器;采取抗干扰措施,如增加屏蔽、改善接地等;检修或更换温度控制仪表。

温度控制不稳定:

故障现象:温度波动较大,无法稳定在设定值附近。

可能原因:PID 参数设置不当、加热元件故障、传感器位置不当、系统扰动过大等。

诊断方法:检查 PID 参数设置是否合理;检查加热元件是否正常工作;检查传感器位置是否合适;分析系统是否存在较大的扰动因素,如频繁加料、环境温度变化等。

排除方法:调整 PID 参数;检修或更换加热元件;调整传感器位置;采取措施减少系统扰动,如优化加料方式、改善环境条件等。

超温报警频繁:

故障现象:系统频繁发出超温报警,但实际温度并未超过报警阈值。

可能原因:报警阈值设置过低、温度传感器故障、温度控制仪表故障、干扰影响等。

诊断方法:检查报警阈值设置是否合理;检查温度传感器是否正常工作;检查温度控制仪表是否正常;检查系统是否受到干扰。

排除方法:调整报警阈值;更换损坏的传感器;检修或更换温度控制仪表;采取抗干扰措施。

超温保护误动作:

故障现象:系统在温度未达到保护阈值时,超温保护装置误动作,切断加热源。

可能原因:保护阈值设置过低、超温保护装置故障、温度传感器故障、干扰影响等。

诊断方法:检查保护阈值设置是否合理;检查超温保护装置是否正常工作;检查温度传感器是否正常;检查系统是否受到干扰。

排除方法:调整保护阈值;检修或更换超温保护装置;更换损坏的传感器;采取抗干扰措施。

系统无响应:

故障现象:系统无法正常工作,如温度显示无数据、控制功能失效等。

可能原因:电源故障、控制仪表故障、通信故障、软件故障等。

诊断方法:检查电源是否正常;检查控制仪表是否通电,工作状态是否正常;检查通信线路是否正常;检查软件是否运行正常,有无错误信息。

排除方法:修复电源故障;检修或更换控制仪表;修复通信故障;修复软件故障或重新安装软件。

4.4 系统维护与检查的记录与报告

系统维护与检查的记录与报告是确保温度监测与超温保护系统正常运行的重要组成部分。在系统维护与检查的记录与报告中,应注意以下几点:

维护记录的主要内容:

维护日期、维护人员和维护内容。

温度传感器的校准记录,包括校准时间、校准点、测量值、误差、校准结论等。

温度控制仪表的检查和测试记录,包括参数设置、控制性能测试结果等。

超温保护装置的检查和测试记录,包括保护阈值设置、保护功能测试结果等。

系统异常情况的处理记录,包括故障现象、原因分析、处理措施和处理结果等。

检查报告的主要内容:

检查日期、检查人员和检查范围。

系统运行状况评估,包括温度测量准确性、控制精度、稳定性等。

系统存在的问题和缺陷,包括已发现的故障和潜在的风险。

改进建议和措施,包括对系统的优化建议和维护计划调整等。

检查结论,包括系统是否满足运行要求,是否可以继续使用等。

记录与报告的管理:

维护记录和检查报告应及时填写,确保记录的准确性和完整性。

记录和报告应分类归档,便于查阅和管理。

应建立记录和报告的查阅和借阅制度,确保记录和报告的安全和可追溯性。

应定期对维护记录和检查报告进行分析,总结系统运行和维护经验,为系统优化和改进提供依据。

五、系统性能评估与改进措施

5.1 系统性能评估的指标与方法

系统性能评估是确保温度监测与超温保护系统正常运行的重要手段。在系统性能评估时,应注意以下几点:

评估指标:

测量精度:评估温度传感器的测量准确性,一般要求误差不超过 ±3℃。

控制精度:评估系统的温度控制精度,一般要求控制在 ±5℃以内。

温度均匀性:评估炉内温度的均匀性,一般要求最大温差不超过 20℃。

系统响应时间:评估系统对温度变化的响应速度,一般要求在 30 秒内。

超温保护可靠性:评估超温保护装置的可靠性,包括保护阈值设置的合理性、保护动作的及时性和准确性。

系统稳定性:评估系统长期运行的稳定性,一般要求平均无故障工作时间 (MTBF) 大于 10000 小时。

评估方法:

直接测量法:使用高精度标准温度计直接测量炉内温度,与系统显示温度进行比较,评估测量精度和温度均匀性。

统计分析法:通过对系统运行数据的统计分析,评估系统的控制精度、稳定性和可靠性。

模拟测试法:通过模拟各种工况和故障情况,评估系统的性能和可靠性,如模拟超温测试、模拟传感器故障测试等。

对比分析法:将系统性能与设计要求、行业标准或同类系统进行对比,评估系统性能是否满足要求。

评估周期:

系统性能评估应定期进行,一般每年进行一次全面评估。

对于重要场合或高精度控制要求的系统,可每半年进行一次评估。

在系统大修、改造或更换关键部件后,应进行性能评估,确保系统性能符合要求。

5.2 常见性能问题的原因分析与改进措施

在系统性能评估过程中,可能会发现各种性能问题。针对常见的性能问题,应进行原因分析并采取相应的改进措施:

测量精度不达标:

可能原因:温度传感器老化、损坏或校准不准确;传感器安装位置不当;信号传输受到干扰;温度控制仪表故障等。

改进措施:校准或更换温度传感器;调整传感器安装位置;采取抗干扰措施;检修或更换温度控制仪表。

控制精度不达标:

可能原因:PID 参数设置不合理;加热设备故障或功率不足;温度传感器响应速度慢;系统扰动过大等。

改进措施:优化 PID 参数;检修或更换加热设备;更换响应速度更快的传感器;采取措施减少系统扰动,如优化加料方式、改善环境条件等。

温度均匀性差:

可能原因:加热元件布局不合理;搅拌装置效果不佳;传感器位置不当;炉体结构设计不合理等。

改进措施:调整加热元件布局;改进搅拌装置;调整传感器位置;优化炉体结构设计。

系统响应时间过长:

可能原因:控制算法不优化;传感器响应速度慢;执行机构动作迟缓;系统惯性过大等。

改进措施:优化控制算法;更换响应速度更快的传感器;检修或更换执行机构;优化系统设计,减少系统惯性。

超温保护不可靠:

可能原因:保护阈值设置不合理;超温保护装置故障;温度传感器故障;信号传输延迟等。

改进措施:重新设置保护阈值;检修或更换超温保护装置;更换温度传感器;优化信号传输路径,减少传输延迟。

系统稳定性差:

可能原因:设备老化;环境条件变化大;系统设计不合理;维护不当等。

改进措施:更换老化设备;改善环境条件;优化系统设计;加强系统维护,制定更完善的维护计划。

5.3 系统升级与改造的建议

随着技术的发展和工艺要求的提高,温度监测与超温保护系统可能需要进行升级和改造。在系统升级与改造时,可考虑以下建议:

系统升级的建议:

传感器升级:考虑更换为精度更高、响应更快、可靠性更强的新型温度传感器,如采用红外测温技术或光纤测温技术等。

控制算法升级:将传统的 PID 控制升级为自适应 PID、模糊 PID 或神经网络控制等高级控制算法,提高控制精度和适应性。

控制系统升级:将传统的模拟控制系统升级为数字化控制系统,如 PLC 控制系统或 DCS 控制系统,提高系统的智能化水平和可靠性。

监控系统升级:将简单的显示和控制界面升级为图形化、网络化的监控系统,实现远程监控和数据分析功能。

系统改造的建议:

系统架构改造:根据工艺要求和控制复杂度,将集中式控制系统改造为分布式控制系统,提高系统的可扩展性和可维护性。

冗余设计改造:对关键设备和重要场合,增加冗余设计,如冗余温度传感器、冗余控制器等,提高系统的可靠性和可用性。

智能化改造:增加系统的智能化功能,如自动诊断、预测性维护、自适应控制等,提高系统的智能化水平。

节能改造:优化加热系统和控制系统,提高能源利用效率,降低能耗。

系统升级与改造的实施步骤:

需求分析:明确系统升级与改造的目标和要求,分析现有系统的不足和问题。

方案设计:根据需求分析结果,设计系统升级与改造方案,包括技术路线、设备选型、实施步骤等。

方案评估:对设计方案进行评估,包括技术可行性、经济合理性、实施风险等。

实施与测试:按照设计方案进行系统升级与改造,并进行全面测试,确保系统性能满足要求。

验收与培训:对升级与改造后的系统进行验收,并对相关人员进行培训,确保系统正常运行。

5.4 建立系统运行与维护的标准化体系

建立系统运行与维护的标准化体系是确保温度监测与超温保护系统长期稳定运行的重要保障。在建立系统运行与维护的标准化体系时,可考虑以下建议:

标准制定的内容:

系统操作规程:制定系统的操作规程,包括系统启动、运行、停止的操作步骤和注意事项等。

维护保养规程:制定系统的维护保养规程,包括日常维护、定期检查和预防性维护的内容和方法等。

故障处理规程:制定系统的故障处理规程,包括常见故障的诊断方法和处理步骤等。

安全操作规程:制定系统的安全操作规程,包括系统运行和维护过程中的安全注意事项和防护措施等。

标准实施的保障措施:

培训与教育:对系统操作人员和维护人员进行培训,确保他们熟悉系统的操作、维护和故障处理方法。

监督与检查:建立系统运行与维护的监督检查机制,定期对系统的运行和维护情况进行检查和评估。

考核与激励:建立系统运行与维护的考核激励机制,对表现优秀的人员进行奖励,对违规操作或维护不当的人员进行处罚。

持续改进:定期对标准的实施情况进行评估,根据实际情况对标准进行修订和完善,确保标准的有效性和适用性。

标准化体系的建立步骤:

现状调研:对系统的运行和维护现状进行调研,分析存在的问题和不足。

标准制定:根据现状调研结果,制定系统运行与维护的各项标准。

标准宣贯:组织相关人员学习和理解标准内容,确保标准的有效实施。

标准实施:按照标准要求开展系统的运行和维护工作。

效果评估:定期对标准的实施效果进行评估,根据评估结果对标准进行修订和完善。

六、结论与展望

6.1 关键成功因素总结

确保铝合金集中熔炼炉温度监测与超温保护系统正常运行,需要关注以下关键成功因素:

系统设计与设备选型:

合理选择温度传感器的类型和精度,确保测量准确性。

选择性能匹配的温度控制仪表和超温保护装置,确保控制精度和可靠性。

进行系统架构设计和抗干扰设计,确保系统的稳定性和可靠性。

系统安装与调试:

正确安装温度传感器,确保安装位置合理、连接牢固。

精确校准温度传感器和温度控制仪表,确保测量和控制精度。

严格测试超温保护装置,确保保护功能可靠有效。

进行系统整体调试和优化,确保系统性能符合要求。

系统维护与管理:

建立完善的日常维护和定期检查制度,确保系统长期稳定运行。

及时处理系统异常情况,确保系统故障得到及时修复。

做好维护记录和检查报告,为系统管理提供依据。

建立标准化的运行和维护体系,提高系统管理水平。

人员培训与管理:

对系统操作人员和维护人员进行专业培训,提高操作和维护技能。

建立健全的人员管理制度,明确岗位职责和工作要求。

加强安全意识教育,确保系统运行和维护过程中的安全。

6.2 未来发展趋势展望

随着工业自动化和智能化的发展,铝合金集中熔炼炉温度监测与超温保护系统将面临新的发展机遇和挑战。未来发展趋势可展望如下:

智能化技术的应用:

人工智能技术:人工智能技术将在温度监测与控制中得到广泛应用,如采用神经网络、模糊控制、专家系统等智能控制算法,提高温度控制的精度和适应性。

大数据与云计算:通过对大量温度数据的分析和挖掘,实现温度预测、故障诊断和优化控制,提高系统的智能化水平。

物联网技术:通过物联网技术实现温度监测与超温保护系统的网络化和智能化,实现远程监控、远程诊断和远程维护功能。

高精度测量技术的发展:

新型温度传感器:新型温度传感器技术将不断涌现,如光纤温度传感器、红外温度传感器、量子温度传感器等,提高温度测量的精度和可靠性。

多传感器融合技术:通过多传感器融合技术,综合利用不同类型传感器的优势,提高温度测量的准确性和可靠性。

非接触式测温技术:非接触式测温技术将得到更广泛的应用,如红外热像仪、激光测温仪等,实现对高温、危险或难以接触部位的温度测量。

系统集成与优化:

系统集成化:温度监测与超温保护系统将与其他系统进行更深入的集成,如与生产管理系统、能源管理系统等集成,实现信息共享和协同控制。

系统优化:通过系统优化设计和参数优化,提高温度控制的精度和能源利用效率,降低能耗和运行成本。

绿色节能技术:绿色节能技术将在温度监测与超温保护系统中得到广泛应用,如采用节能型加热元件、余热回收技术等,降低能源消耗。

6.3 对用户的建议与期望

为确保铝合金集中熔炼炉温度监测与超温保护系统的正常运行,对用户提出以下建议与期望:

重视系统管理:

建立健全的系统管理制度,明确各部门和人员的职责,确保系统管理工作的有效开展。

加强系统运行和维护的监督检查,及时发现和解决系统存在的问题。

定期对系统进行评估和改进,确保系统性能满足生产需求。

加强人员培训:

对系统操作人员和维护人员进行专业培训,提高其操作和维护技能。

定期组织技术交流和培训活动,更新知识和技能,适应技术发展的需要。

鼓励员工参与系统改进和创新,提高系统的运行效率和可靠性。

持续改进与创新:

关注行业技术发展动态,积极引进和应用新技术、新产品,提高系统的技术水平和竞争力。

鼓励员工提出改进建议和创新方案,对有价值的建议和方案给予奖励。

建立持续改进机制,不断优化系统的设计、运行和维护,提高系统的性能和可靠性。

安全与环保意识:

加强安全意识教育,确保系统运行和维护过程中的安全。

关注环保要求,采用环保型设备和技术,减少污染物排放。

建立应急预案,应对系统突发故障和安全事故,确保生产安全和人员安全。

通过以上措施,相信铝合金集中熔炼炉温度监测与超温保护系统将能够长期稳定运行,为铝合金熔炼生产提供可靠的保障,促进铝合金行业的可持续发展。